遠洋マグロ漁船に乗った10年の物語

受難の海

1991年12月。

船は、グァム島を出港してから東南東に進路をとり5日目に操業を開始した。

怪物君が下船したため、船員は船頭を含む合計8名での航海だった。

僕の乗っていた船と一緒に、同じ漁協所属の幸新丸と熊本県の進栄丸との3隻で船団を組んで、同じ海域でマグロはえ縄漁を行っていた。

3隻は、頻繁に無線で情報交換をしながら漁を続けた。

漁は3回目操業まである程度の漁に恵まれたが、3回目以降の3日連続で不漁が続き3隻同時に漁場を移動することになった。

船は24時間航行し東南東に約260マイル移動して漁を再開しが、またも不漁だった。

2日間操業をしたが、マグロが穫れそうな気配が全く無かった。

改めて2日間東に航行し、北緯10度・東経155度付近に移動することになった。

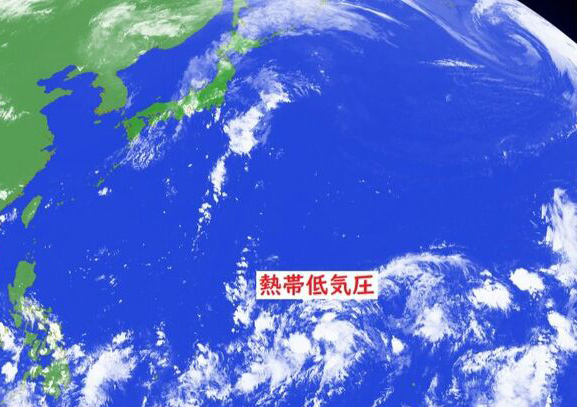

この海域は気圧が低く、それが発達して熱帯低気圧に変化する。

北西太平洋(赤道より北で東経180度より西の領域)または南シナ海において、なおかつ低気圧域内の最大風速(10分間平均)がおよそ34ノット,風力8以上に発達すると「台風」と呼ばれる。

すなわち、台風の卵が生まれる海域で、その海域は雨天の日が続くことが多かった。

漁場を移動し航行する2日目、僕は14時~16時の2時間のワッチ(当直)を担当した。

ワッチが終わり航海日誌に緯度軽度や速度と風速などを記入し、機関室に行き燃料をメインエンジンの燃料タンクに補給し、機関日誌に記入するためメインエンジンの各温度計と油圧計を記入しビルジ溜りを確認し後、懐中電灯を手にして機関室にオイルの漏れや異常が無いかを点検した。

全く異常は見られなかった。

その後寝台に入り、寝台に備え付けてあるTVでビデオを見ていた。

18時半頃、寝台を抜け出し船員食堂に行くと夕食の支度がしてあったので夕食をとった。

夕食を終えて、また寝台に入りTVを見ていた。

20時を過ぎた頃だった。

その時、見ていた番組をはっきりと覚えている。

当時TBS系列で放送されていた「ギミアブレイク」という大橋巨泉氏が司会を務め、ビートたけし氏や石坂浩二氏がコメンテーターとして出演する情報バラエティ番組で、ネパールの宝石の特集だった。

リィィィィィィィン!!!!!

けたたましくスタンバイのベルが鳴った!

“この時間にスタンバイ!?”と、その瞬間思った。

4年間マグロ漁船に乗船して、その時間にスタンバイのベルが鳴ったのは初めてだった。

僕が寝台を飛び出すと、同じ船員室の船員も寝台を飛び出してきて「何かゴムが焼ける匂いがするな」と僕に言った。

確かにゴムのような物が焼けているような匂いがした。

船員食堂を通り抜けて、階段をあがり船尾に出るとフィリピン人船員のレンドンが「Fire!Fire!」と叫びながら船尾に駆けて来た。

僕は「なに!?どこだ!」とレンドンに聞くと、レンドンは「ワカラナイ!」と叫び、僕の手を引っぱってブリッジの方に向った。

レンドンに連れられるままに、船の中央部分の機関室入り口のところに差し掛かるとレンドンは、「Look!」と言って、船の中央部にある煙突の方を指差した。

指の差す方を見上げると、ものすごい勢いで黒煙が立ち上がっていた。

一目で煙突からの煙でないことはわかった。

船頭の「消火しろ!!!」と叫ぶ声が聞こえた。

機関室から出火しているのは、明らかだった。

全船員は、消火活動に取りかかった。

機関室の入り口の壁に「ボンペット」という、出火に投げつけるタイプの消火剤が設置されてあった。

僕はボンペットを手にし、機関室入り口から機関室に入り出火元にそれを投げつけようとしたが、機関室入り口から機関室に続く通路には、既に黒煙が充満しており一寸先も見えない状況だった。

室外で深呼吸をして息を止め、黒煙の中を機関室に続く通路を進み、通路から機関室に下る階段から機関室めがけてボンペットを投げ込んだ。

しかし煙で何も見えないし、煙が目に入って目を開けておくこともできなかった。

ボンペットの効果があったのかすら確認できない程だった。

息苦しさを感じて、来た通路を戻り船外通路に出た。

「もう消化剤が無い!!消化器を持ってこい!!」と、兄が叫んでいた。

僕は、“火元を特定してそこを鎮火しなければ!”と思った。

煙が出ているのは船の左舷側だということは、煙の出ている位置から把握することができた。

左舷側には、船外の通路は無く船首甲板から船尾倉庫に荷物を運ぶためのベルトコンベアが設置されてあった。

僕は大型の消化器を持ち、船首甲板から船尾方向に左舷側に設置してあるベルトコンベアの上を歩き火元を確認しようとした。

ベルトコンベアを歩いて行くと左舷側の機関室上部に当たる辺りから、真っ黒い煙と共に炎がが見えた。

炎に近づいてみると、炎は燃えていると言うより機関室から吹き出している感じがしていた。

僕は手にした消化器を吹き出している炎に向かって噴射した。

しかし、炎の勢いが凄まじく、消化器から噴射された消化剤を炎が跳ね返した。

その時、ボンッ!という爆発音と共に船の全ての灯りが消えた。

“まずい!発電機が停止した!”

発電機停止は、無線を含む船の全ての機能が停止したことを意味する。

灯りの消えた船は、ほぼ真っ暗だった。

月明かりも、全くない夜だった。

僕は来た通路を通り右舷船外通路に戻ると、真っ暗闇の中をうごめく人は見えるが誰が、誰なのか?顔を確認することすらできない。

“救命イカダを降ろさなきゃ!!”

僕の前を通りかかった人影の腕を捉まえて「救命イカダ降ろすぞ!」と言った。「そうだな!」とその人影は答えた。

その声で、相手が兄であることがわかった。

救命イカダは、ブリッジ(船橋)の上に設置されてある。

二人で救命イカダを降ろそうと、ブリッジの上にに登った。

ブリッジの上に登り、愕然とした。

船の左舷側は既に火の海と化しており、救命イカダが焼け落ちているのを見た。

「イカダは無理だ、別の方法を考えよう」と僕は兄に声をかけ、ブリッジの上から右舷船外通路に降りた。

ブリッジから降りると、全員ブリッジの前に集まっていた。

船員のうち、何人かはパニックをおこして呆然と立ちすくんでいた。

船頭が「おい!!全員いるか!?」と叫び、その後船員一人一人の名前を呼び、点呼をとった4番目か5番目だった。

「機関長いるか!?」と声をかけた、機関長からの返事は無かった。

他の船員も「機関長!いるんですか!?」と声をかけるが、返事がない。

僕は「俺、見てくる」と言って、船尾に行こうとした時、兄がそれを止めた。

「やめろ!お前死ぬぞ!」

「見てくるだけだ」と言って、僕は兄が掴んだ腕を振りほどき船尾に向った。

その時にはまだ船の右舷側には、火の手は回っていなかった。

船尾の階段を下ったところに船員食堂があり、船員食堂から機関室への入り口があった。

機関長室は、機関室の入り口から入って右側にあった。

機関長は、そこにいると思った。

僕は、船尾の分電盤に設置されてある懐中電灯を取り灯りをつけた。

懐中電灯の灯りをつけると、船員食堂に降る階段には煙が充満して何も見えない状態だった。

僕は深呼吸をして息を止め、船尾から船員食堂に降りる階段を駆け下りた。

船員食堂の中にも煙は充満していて、煙が目に染みて目が開けていられない程だった。

目を開けると、煙が目に染みて涙が出てくる。

涙に滲む目で懐中電灯の灯りを頼りに食堂内を見回すと、上部に黒煙溜り下部を白煙が覆っていて煙の層が出来ているのが見えた。

黒煙は有毒ガスを含んでいると、高校生の頃の救命実習で教わったことがある。

僕は黒煙を避けるように、身を屈めて白煙の中を懐中電灯を灯し機関室入り口を目指した。

目に煙が入り、涙がボロボロ出て来て煙と涙でほとんど前が見えない。

船員食堂から機関室入口のドアまでは、3~4mで大した距離ではないが、その時は何十倍の長さにも感じた。

手探りで機関長入口を見つけ、入り口のドアノブに手をかけた。

熱っ!!!

手の平を火傷してしまった。

機関室入口のステンレス製のドアののドアノブは、熱くて素手で持てなかった。

僕は、ドアノブに布を巻き付けて開けようと思い、涙で滲む目を必死に開き手探りで布をさがした。

すると懐中電灯の光が機関室のドアの隙間を照らした時、奇妙な光景を目にした。

ドアの隙間から煙が出たり入ったりしていて、まるで呼吸しているかのような感じだった。

“バックドラフト現象”

室内など密閉された空間で火災が生じ不完全燃焼によって火の勢いが衰え、可燃性の一酸化炭素ガスが溜まった状態の時に窓やドアを開くなどして、熱された一酸化炭素に急速に酸素が取り込まれるのと結びつき、二酸化炭素への化学反応が急激に進み爆発を引き起こす現象である。

この現象も高校生の頃、緊急救命ので教わっていた。

ドアを開いたら、爆発するかもしれない。

そう思ったら背筋に寒気を感じのと共に、呼吸も苦しくなってきた。

しかし、機関長を助けなければ。

刹那の葛藤だったと思う。

息苦しさのあまり、ひとまず外に出てドアを開けるための布を持ちもう一度試みて見ようと思い、身を屈めたまま階段に向った。

階段を登ろうと上を見上げたが、煙に視界が邪魔されほとんど何も見えない。

階段を登り出口まであと少しの時だった。

後ろでガタッと言う音が聞こえた次の瞬間、猛烈な勢いで何か得体の知れない物に体を押され、僕の身体は宙を舞い船尾に投げ出された。

その勢いで、漁具を収めている鉄柵に頭から打ちつけられた。

ゴオゥワーーーーーッッ!!!

という音と共に、船員食堂に降りる階段の入り口から、炎とも煙とも言えない薄いオレンジ色の気体ようなものが強烈な勢いで吹き出している。

僕はその吹き出してくる薄いオレンジ色の気体に呆気にとられ、何が起こったのかを理解するまで少し時間がかかった。

その間、僕はその得体の知れないその気体を見つめていた。

猛烈な熱さが伝わってくる。

その気体は猛烈な勢いで船尾入口から吹き出していて、船尾の天井に当たり天井が焼けただれて行くのが見えた時“逃げなきゃ!”と思った。

僕は体を起こし、右舷側通路から船首に逃げようと思った。

起き上がった時、船尾をみると瞬く間に船尾は炎に包まれていった。

右舷側通路に出ると、通路中央付近にある機関室入り口から真っ黒い煙とともに炎が空を目掛けて吹き出していた。

躊躇していると炎に飲み込まれてしまう

僕は息を止め腕で顔を覆い、吹き出してる炎の下を素早くくぐり右舷側通路を一気に船首甲板まで駆け抜けた。

船首甲板に行くと、機関長以外の全船員がいた。

船首甲板にはまだ火の手は回っていなかった。

船の船首甲板より後方側は炎が包み、真っ黒い煙が立ち上がっていた。

船首甲板は炎の灯りで、船員の顔が確認できるくらい明るかった。

僕は船頭に「船尾が爆発しました」と言った。

それを聞いた船頭は「皆、救命胴衣をつけろ!」と指示をした。

僕と兄の二人で船首甲板の倉庫に入ったが、発電機が停止しているため倉庫内は真っ暗だった。

手探りで救命胴衣を探したが、救命胴衣を4着しか見つけられなかった。

僕は、日本人の年配の船員二名と、フィリピン人船員2名に救命胴衣を渡し装着するように言った。

レンドンは「ワタシダイジョウブ」と言い、僕に救命胴衣を着るような仕草をしたが、彼には国に残して来た妻や子供がいる。

それを思うと、もしもの場合彼が生き残ることが第一に思えた。

僕は「いいから着ろ!」と怒鳴って、レンドンに救命胴衣を突き付けた。

船はFRP(繊維強化プラスチック)で造られてため、火災には非常に脆かった。

プラスチックの主成分は石油である。

炎は徐々に船首甲板に近づいて来ていて、船首甲板が火に包まれるのは時間の問題のように思た。

それと気になっていたのは、船首甲板の下にある燃料タンクに入っている重油への引火だった。

重油の引火温度は60〜150度とされている。

僕は他の船員には聞こえないよう、船頭の耳元で言った。

「この下にある燃料タンクはまだ満タンです。引火する前に飛び込む指示を出してください。」

それを聞いた船頭は、悲しそうな目で船尾側を包んでいる炎を見て佇んでいた。

スタンバイのベルが鳴ってから、15分位の間の出来事だった。

全船員、着の身着のままの格好で、放心状態で船尾方向の立ち上がる炎を見つめていた。

「これは現実なのか?」

「嘘だろ?」

「夢だよな?」

僕は黒煙を噴き上げる炎を見つめ、頭の中で何度も何度も繰り返しそう思った。

「夢なら早くさめてくれ!」

目の前に広がる火の海を見つめなが、現実を受け入れられることが出来ないでいた。

改めて辺りに機関長の姿を探したがやはり機関長の姿は無かった。

「なんなんだ!どうしてなんだよ!」叫びたい衝動と助けに行きたいという思いと、まだ生きているはずだという気持ちが何度も交叉した。

炎の中で機関長が苦しんでるかもしれない、まだ間に合うかもしれない。

そう考えていると「行くなよ!」と、誰かに腕を掴まれて我に返った。

「お前、死ぬぞ。絶対に行くなよ」そう言って、腕を掴んだのは兄だった。

船頭が「ペンドルを繋ぎ合わせろ!」と叫んだ。

ペンドルとは、接岸時に船体の損傷を防ぐために船舷に吊り下げる緩衝材のことである。

ドラム缶程の大きさで、発砲スチロールで出来ている。ペンドルは船首甲板の上部に収納されいて、船員はペンドルを下を4本をロープで繋ぎ、簡易的な救命ボートを作った。

その簡易救命ボートに、操業の時に使うラジオブイ(信号発信器付きブイ)をロープで縛りつけた。

皆で、簡易救命ボートを造っている時「何があろうと生き残るんだ!絶対に生き残るんだ!」と思うようにした。

そう思うと、不思議と冷静になれた。

その時、船員達に残された選択肢は2つだった。

このまま船に残り、自然鎮火を待つか?

海に飛び込み、捜索を待つか?

どちらにしても、命の保証はない。

船が鎮火する可能性は無に等しく、船が燃え尽きるのは明らかに思え、僕の中では後者の方が最善のように思た。

海に飛び込み捜索を待つのであれば、捜索する船の目印になる浮遊物をばら撒く必要があると思ったので、船首倉庫には海に浮く物が残っていると思い「倉庫の中の海に浮く物を全部ばら撒け!」と言い、船員に声をかけ数人でまた船首倉庫に入り、船首倉庫中のあらゆる物を放り出し、放り出された物を船員達が海に投げ込んでいった。

船首倉庫の中には機関室や船尾食堂とを繋ぐ通気口が通っており、その通気口を伝って船首倉庫の中にまで煙が充満してきていた。

「絶対に煙を吸うなよ!」と他の船員に言って、外で深呼吸をして倉庫内に入り、手にした物全てを倉庫外に放り出していた。

倉庫の中は真っ暗で、目に煙が入り涙がでてくる。

呼吸が苦しくなると、外に出て深呼吸をし、また倉庫内に入り手探りで浮きそうな物を探した。

その時だった、通気口からゴォーーーーッと言う音が聞こえた。

次の瞬間、さっき船尾で身体を飛ばされた時に見た、オレンジ色の高熱の気体が通気口から吹き出し倉庫内はオレンジの光に照らされた。

僕は、「逃げろ!!」と言いながら、倉庫の入口から飛び出た。

高熱の気体は瞬く間に船首倉庫内に広がり、船首側にも火の手は回った。

船内での逃げ場所が無くなりつつある中、ある船員が言った。

「甲板の形がおかしい、膨れているみたいだ」

確かによく見ると、船首甲板の地面が丸みを帯びていた。

僕は船首甲板の下の燃料タンクが熱せられ、気化した燃料でタンクが膨張してるに違いないと思った。

選択肢が一つ消えた。

僕は船頭に近付き、耳元で言った。

「早く飛び込む指示を出してください、いつ爆発してもおかしく無い」

船頭は僕の顔を見て頷き「繋ぎ合わせたペンドル降ろせ!全員、飛び込んでそれに掴まれ!」と、船頭が叫んだ。

海に飛び込む前、僕は足下に転がっている浮きそうな物を手当たり次第海に放り込んだ。

捜索する場合、浮遊する残留物を手がかりに潮流を読み捜索するに違いない。

「手がかりは多い方がいい」そう思った。

その場にばら撒かれた物を全部海に放り込み終わると、一人づつ海に飛び込んだ。

日本人船員5名、フィリピン人船員2名合計7名が海に飛び込み、ペンドルで作られた簡易イカダに掴まった。

南方海域とはいえ、夜の海は冷たかった。

そこら中に船から投げ込んだ浮遊物が散乱し浮いていて、僕はその浮遊物の中に円筒形の赤い物を見つけた。

発射式救命発光信号だった。

「これは持っておいた方が良さそうだ」と、僕は思いそれをペンドルを編み込んでいるロープに差し込んだ。

海は少しうねりがあり潮流は思った以上に早く、燃える船は太平洋を浮遊する我々からどんどん遠くなっていき、僕達は遠ざかる船を見つめていた。

その時、ある船員が船頭に聞いた。

「船頭、他の船に救助の連絡はしたんですか?」

船頭は「新栄丸と幸新丸には連絡してある。新栄丸はここから3マイル北で、幸新丸は5マイル西にいる。救助に向っているはずだ」と言った。

我々は、無言で遠ざかる船を見つめるほか無かった。

数分程した頃だった、船はから100メートル程離れていたと思う。

船の中央付近から、炎の柱のようなものが吹き上がるのが見えた。

甲板下の燃料タンクの燃料に引火したのか、それともその他の何かに引火したのか原因はわからない。

しかし、海に飛び込んだことが間違いでなかったことだけは確かだった。

海と空の境目もわからない程、暗闇の夜だった。

ただ我々が数分前まで乗り、生活していた船の周りだけが炎で煌々と照らされていた。

ただ延々と海に漂い、どのくらい時間がたったのかも分からない。

誰も腕時計を持ち出す余裕が無く、皆パンツ一枚にTシャツ一枚という格好だった。

そんな時、ある船員が「他の船が探す時に、船の周りを探すはずだから船の近くにいた方がいいんじゃないか?」と言い、泳いで船に近付くことを提案した。

しかしその行為は、潮流の流れに逆らって泳ぎ体力を使うことは命を削ることに等しいと僕は思った。

僕は、遭難が長期化するかもしれないと考えていた。

長期化した場合、極力体力は消耗しない方がいい。

それに、この早い潮流に逆らって泳ぎ船に近付くのは無理だと思った。

僕は止めた。

「助かりたいなら、ただ浮いてろ」

海水は、容赦なく体から熱を奪っていき寒さで体が震えだした。

感覚がおかしくなっていて、寒いのか怖いのかそれすらもわからない。

とにかく体が震えていた。

誰も機関長のことを口にはしなかった。

自分の命すら危うい中、余裕が無かったと言った方が妥当かもしれない。

船は、我々から遠ざかって行く。

その時、暗闇の中にキラリと何かが光ったように見えた。

光が見えた瞬間、「あ!!船か!?」と誰かが声を上げたが、光ったように見えた物が船なのか何なのかは分からない。

その光った何かの方向を、じっと見つめていたが二度と光ることはなかった。

海を漂い、数時間程経った頃だろうか。

何故かは分からないが、船員は普段通りの船上で交わされるような会話を、誰からともなく話し始めた。

「おい、今度帰ったら何する?」

「俺、帰ったら子供を遊園地に連れていく約束してるんだ」

「新しく買った車が届いてるから、ドライブするんだ」

「帰ったら正月だな、正月の休みが一番いいな。静かでゆっくりできてよ」

「正月か!お年玉に金かかるなぁ~」

そんな話しを僕は黙って聞いていた。

皆、平静を取り戻したように見えてはいるが、誰一人として平静を取り戻していたのではない。

今の自分の置かれている身の上や、現実を受け入れることが恐いのだ。

とてつもなく巨大な恐怖と不安

太平洋の真ん中の暗闇の海を漂う全員の心はそれに覆われていて、覆われた恐怖と不安を誤魔化すように、普段通りの自分を精一杯演じているように思えた。

あの時もし、恐怖と不安を受け入れていたら。

恐らく、一番簡単にそれを消し去る方法を選んでいただろう。

“あきらめ”という言い訳を自分にして、“死”を選んでいたに違いない。

僕も、恐怖と不安で頭がおかしくなりそうだった。

皆の会話が続く中、僕は「助かる可能性」と「生きのこるため、何をすればいいのか?」を考えていた。

頭の中で、助かるシミュレーションを繰り返してみた。

“船が捜索に到着した場合、僕がその船の船員ならどこを探すだろう?”

まず捜索する側の船は、燃えている船に船員はいないか?を確認する。

船に誰もいない事を確認した次に、燃えている船の周辺を捜すはずだ。

捜索は燃えている船を中心にして円を描くように捜索するはずだ。

捜索船は、燃える船を中心に円周を広げながら捜索を続けるはずだ。

そう考えた時、今の燃えている船からの距離なら、数時間内に捜索船が来てくれれば救助される確率はかなり高いと思った。

では、僕らは何をすればいいのか?

今僕らが持てる物の全ての物を最大限に活用して、捜索船が見付けやすいようにする。

簡易イカダに縛りつけているラジオブイには、胴体部分に夜光シールが張ってあり、夜光シールは光が当たると反射する。

操業中、夜間揚げ縄をしていると幹縄が切れることが多々ある。

縄が切れると、サーチライトを利用して幹縄に取りつけれている浮き玉を探すのだが、浮き玉に夜光シールが貼られており、サーチライトが当たるとキラリと光る。

”これだ!”

僕はラジオブイのところに泳いで行き、ラジオブイの胴体部分に張られてある夜光シールをはがし、アンテナの高い位置に巻きつけた。

もう一つのラジオブイも、同じようにするよう船員に指示をした。

もと掴まっていた簡易イカダの位置に戻り、網に射し込んである赤い円筒形の発射式救助信号を見た。

たまたま海に飛び込んだ時に、僕の目の前に流れていた発射式救助信号だ。

「あとはこいつを、いつ発射するかだな」と小さな声で独り言を言い、目を閉じて遭難船を捜索している自分の姿をイメージした。

捜索する船のサーチライトが、暗闇の海を上下左右に照らし捜索している。

捜索船の船員は何もない大海原を、サーチライトの灯りが照らす方向だけを見ている。

遭難している方は、見つけてもらおうと救命砲を打ち上げる。

救命砲の閃光が暗闇に光る。

しかし、誰も気がついてくれない。

捜索している船の全船員は、サーチライトの先を凝視しているからだ。

「これじゃダメだ!」

次に、サーチライトを持って捜索する自分の姿を想像した。

サーチライトを持ち海面を照らすが、何も見つからない。

捜索する船の全船員は、サーチライトに照らされる海面を見つめている。

僕が手に持ったサーチライトで船の近場の海面を照らした時、サーチライトの光の中から一筋の閃光が暗闇の中に打ち上がる。

僕は、“こっちで何かが光ったぞ!!”と、ブリッジで操船する船頭に知らせるためにサーチライトを激しく上下に揺らす。

操船する船頭は、サーチライトの方向に船を向け捜索を開始する。

捜索船が近づいた時に、ラジオブイのアンテナに付けた夜光シールにサーチライトがヒットし救助される。

“よし!これだ!!”

救助されるシミュレーションは完成した!!

後は捜索船が来るのを、待つだけだ!!

しかし、寒い。

太平洋の南方海域とはいえ、夜の海水は容赦なく体温を奪っていく。

数時間たったが、一向に捜索船が来る様子は無かった。

そんな時、一つ気がかりな事があった。

海に飛び込んでからの、船頭の様子がおかしい。

無言で、何も言わない。

燃える船を見ることも無く、ずっと目の下の海面を見つめている。

暗闇で顔はよく見えないが、瞬きもしていないように見えた。

僕の横に、兄がいた。

僕は兄の耳元で、小さな声「親父の様子がおかしい、見張っててくれ」と言うと「そうだな、俺も思ってた」と兄が答えた。

遭難する時間が経過すると共に、寒さと恐怖と不安が僕らを包んでいった。

「このまま死ぬのかな」と、誰かがポツリと言った。

「そんなこと言うなよ!!」と、誰かが叫ぶ。

「かみさんと子供にもう一回でいいから会いたいなぁ」

「だから言うなって!!!!」

不安の声と弩号が飛び交いだした。

僕は無意識に叫んでいた。「黙ってろ!!俺が連れて帰ってやるから!!」

その言葉を聞いた兄が、暗闇の中で僕の顔を覗き込んだ。

言葉にはしないが、その顔には「お前、何言ってんの?」と書かれてあった。

そんな兄に向って「俺に任せとけ」と、ポツリと言った。

なぜそんなことを言ったのか?自分でもよくわからなかったが、俺は絶対に生きて帰る。

みんな一緒にだ!そう信じ込んでいた。

兄は「お前が言うと、嘘に聞こえないから不思議だ」と言った。

簡易イカダに掴まり洋上を漂う、仲間は静寂に包まれた。

空が少し明るくなっているように見え、東がどっちの方向かを確認することができた。

燃えている船の炎は燃え続けていて、米粒大の小ささに見えるくらい僕達との距離があった。

かなり流されたようだ。

その時「何かが光った!」と誰かが言ったが、それぞれが見ている方向が違うので、どこが光ったのか確認できない。

するとその船員が「北西の方向だ!また光った!」と叫んだ。

北西の方向を見ると暗闇の中にキラリと、何かが光った。

キラリと光るそれは、星の光では無く明らかに人工的な光だった。

「船だ!!船が来た!」と、誰かが叫んだ。

人口的な光は、明らかに捜索に来た船のサーチライトだった。

徐々に燃える船に近付いていて、捜索船の舷灯(げんとう)が見えてきた。

舷灯とは、船舶が夜間に航行するときに安全を守るために掲げる灯火のことで、国際航海法規によりマスト灯と船尾灯が白色の灯火で、右舷側が緑色、左舷側が赤色と定められていて万国共通である。

僕らは船から、かなりの離れた距離にいたが船の形状にも特徴があるのがわかった。

ズッシリとした鉄鋼船独特の船尾。

熊本県牛深の新栄丸だ。

新栄丸はサーチライトで燃えている船を照らしながら、その周りを迂回している。

3~4周して、舷灯の位置で方向が変わったのがわかった。

燃えている船から離れ、その周辺の捜索を始めたようだった。

「おい!それ遭難信号だろ!?打ちあげろよ!」

「おい!何やってんだよ!!早く打ち上げろよ!!」

船員達は、僕に向かって叫んだ。

僕は叫んでいる船員達の声を無視した。

今打ちあげても、無駄だ。

僕の頭の中には、さっき描いたシミュレーションがハッキリと残っている。

僕はサーチライトの動きと舷灯から見てとれる新栄丸の動きに集中した。

僕の予想通り、新栄丸は燃える船を中心にして時計回りに弧を描くように動き出した。

僕は“よし!!”と思った。

その間も、船員達の僕に向かって叫ぶ声は止むことは無かったが、兄がそれを「お前ら黙れ!ケイジに任せておけ!」と制した。

僕は、新栄丸の動きだけに集中した。

新栄丸はサーチライトを上下左右に動かしながら捜索していて、徐々に僕達との距離が縮まっている。

新栄丸の照らすサーチライトは、何度か僕達の方向を照らしたが新栄丸は気が付いていなかった。

新栄丸が、燃えている船と僕らの中間点当たりの位置にきたとき。

“次だ!”と、思った。

僕は発射式遭難信号の上部のキャップを開き、後部から発射用の紐を出し手に持ち夜空に向け発射するタイミングに集中した。

新栄丸の舷灯の配置で、新栄丸が進んでいる方向を確認しサーチライトが僕達を照らした時、僕は発射式遭難信号の紐を引いた。

遭難信号は“ボンッ”と音をたてて、夜空に閃光放ちながら打ち上がり、放物線を描きキラキラと光りながら下降した。

その瞬間

新栄丸のサーチライトは、キラキラと光る信号弾を照らした。

サーチライトは信号弾の真下の海面を照らし、僕達を照らした。

次の瞬間、サーチライトは上下に大きく揺れた。

遭難した船員達から、歓喜の声が聞こえた。

「助かった!!」

「よかった!!」

新栄丸の舷灯の赤と緑が見え、一直線に僕らの方に向かってきているのがわかった。

サーチライトは僕らを照らし続けている。

30分程して新栄丸が数十メートルの位置に来た、新栄丸の船員の顔も確認できる。

なんとも言えない安堵感に包まれた。

新栄丸が数メートルのところにきた時、新栄丸の船員が船首甲板の右舷側の弦門を開けて「泳げますか!?」と大声で聞いた。

船員達は「泳げるよ!」と叫んだ。

新栄丸から「一人づつお願いします!泳いで来てください!」と声がかけられ、年配の船員から先に泳いで新栄丸に向った。

新栄丸の船員は、4人掛かりで一人ずつ船に船員を引っぱり上げた。

その時「何やってんだ!」と、兄の叫ぶ声した。

振り返ると、兄が船頭の服を持ち自分の方に引っぱり寄せていた。

船頭は「いいから離せ、お前らだけ帰れ。俺はもういい」と、簡易イカダから手を離し海の中に消えようとしていた。

「させるか!!一緒に帰るんだよ!!」と兄が叫んでいた。

僕も船頭のところに泳いで行き、船頭の腕を持ち「オヤジ、絶対に離さねぇからな」と言った。

「いいから、この方がいいんだ。お前達、手を離せ」と、父は言いながら抵抗した。

兄が「俺達はお袋になんて説明するんだ!?親父を見捨てましたと説明するのか!?」と、父の胸ぐらを掴み怒鳴った。

その言葉を聞くと、父の腕から力が抜けた。

兄と二人で力の抜けた父を引っぱり、親子三人で新栄丸に泳いで行った。

父を新栄丸に上げ、兄を先に上がらせて最後に僕は新栄丸の船上に引っぱり上げられた。

船に引っ張り上げられると、体に力が全く入らず足腰が立たない。

他の船員も同じだった。

ずぶ濡れのまま、新栄丸の甲板に横になり大の字になっていた。

甲板を照らす投光器が眩しかった。

新栄丸のフィリピン人船員が僕の顔を覗き込み「ダイジョウブ?」と聞いた。

僕は声がだせなくて、コクリとうなずくのがやっとだった。

彼が腕時計をしていたので、時間を聞いた。

「イマ、4ジ」と彼は言った。

新栄丸の甲板に大の字になり投光器の灯りを眺めていると。

ある言葉が心をよぎった。

いつかTVで明石家さんまさんがTVで言っていた。

”生きてるだけで、丸儲け”

「ほんと、そうだよな」と思った。

新栄丸に助け上げられてからのしばらくの間、ほとんど記憶がない。

覚えているのは「生きてるだけで、丸儲け」と思ったこと。

少し意識を失っていたような気もする。

とにかく寒かった。

唇がガタガタ震え身体には全く力が入らず、体が硬直して関節を曲げることができない。

喋ることもままならなかった。

新栄丸の船員が僕の身体を毛布で覆ってくれて、その上から僕の身体を暖めようと身体をさすってくれていた。

「ありがとう」と言おうとしたが、口がまわらず「は ひ は ほ う」と言ったは覚えている。

その「はひはほう」と言った自分でおかしくて、笑ってしまった時に

「ああ、助かったんだ」と実感した。

「大丈夫か!?しっかりしろ!!」と船員の手の暖かさが毛布越しに伝わってきて、震えが少し収まると急激な喉の渇きを覚えた。

「み・・・ず・・・」と震えながら伝えると、その船員はすぐに水を持ってきてくれた。

アメリカ製の1ガロンボトルに入ったミネラルウォーターだった。

固まった手で必死にボトルを持ち、水を口に含んだ。

甘かった。

水でお腹が満たされると、体の硬直が少し和らいだ気がしたのと共に、左足と右腕に痛みを感じたので見てみると、左足のスネの辺りと右腕の肘の辺りの皮が捲れていた。

火傷だった。

その時、自分の格好をみると履いていたパンツの裾の所が半分焼けていた。

「お風呂用意してます!みんな、入ってください!」と、新栄丸の船員が僕らに告げた。

助けられた船員7人は順番に、一人5分程度風呂に入り体を温めた。

僕はレンドンと一緒に風呂に浸かった。

風呂に入り体が温まると共に、手首や足首、肘、膝の体のあらゆる関節が動くようになってきた。

風呂につかりながらレンドンに「レン、大丈夫か?」と聞くと、レンドンは「ワタシOK」と言った。

レンドンは「But You」と言いながら、風呂にあった手鏡を持ち僕の顔を鏡に映した。

鏡に写った自分の顔を見た時驚いた。

髪が焼けてチリチリになっていた。

「なんだこれ!?」と、僕が驚きながら笑うとレンドンも笑顔を見せ二人で笑った。

風呂から出て、食事をとった。

ククレカレーと日清どん兵衛。

気絶する程美味しかったのを覚えている。

食事を終えて、兄と二人で新栄丸のブリッジに行った。

新栄丸の船頭と僕と兄の三人で、レーダーを見ていた。

レーダーには、数時間前まで僕らの乗っていた船の船影が映っていた。

小さな点だった。

新栄丸の船頭は「まだ煙が出ているようだ、どうする?」と、僕と兄に聞いた。

僕は考える間も無く「煙が収まったら、船に行かせてください。機関長を連れて帰りたいんです」と答え、兄も頷いた。

新栄丸の船頭は「わかった、煙が収まるのを待とう」と言ってくれた。

夜が明けて、僕らの乗っていた船は新栄丸の数十メートル先に見えていた。

まだ黒煙を上げ、ブリッジなどは無くなっていて外板だけを残し波間を漂っていた。

その光景を、ずっと見つめていた。

あの中には、まだ機関長がいる。

一緒に帰るんだ。

絶対に連れて帰るんだ。

午前8時を過ぎた頃、海が徐々に荒れだした。

気圧計を見ると、気圧は下がってきていた。

父は、新栄丸のブリッジにいて助けられてから一言も喋らなかった。

眼差しはずっと遠くの何かを見ているような、眼差しだった。

敢えて声はかけなかったし、かける言葉もなかった。

僕は新栄丸の船頭に「船を右舷側に近づけてもらえますか?」と言った。

新栄丸の船頭は「近づけてどうする?」と僕に聞いた。

僕は「泳いで船まで行きます、機関長を回収したらすぐに戻ります」と答えた。

新栄丸の船頭は「そうか。これ以上、海が時化(しけ)ると船が沈む可能性があるな。一人だと危ない、うちの船員から泳ぎの達者な者をつける」と言った。

兄は「俺も行く」と言ったが、「兄貴、親父についててやってくれ」と僕は止めた。

僕と新栄丸の機関長の二人で、救命胴衣をつけて焼け残った船を目指し海に飛び込んだ。

海に入ってみると、船から見ていた以上に波は高く、それに潮流が逆流で早くなかなか前に進めない。

数メートル進むにも、相当な体力を使う。

新栄丸と焼けた船の中間辺りに着た時、新栄丸の拡声器を通して父の声が聞こえた。

「ケイジ、帰って来い!帰って来い!!もういい帰って来い!!」

その声は、泣いているように聞こえた。

新栄丸の機関長が「帰りましょう、この波じゃ無理だ!」と僕に言った。

確かに中間まで来るのもやっとだった。

「波が静まるまで待ちましょう」と言われ、新栄丸に戻ることにした。

焼けた船まで10メートル位来た時に、船は木の葉のように激しく揺れているのが見え、波に揺られるお陰で船の内部がチラチラと見える。

時折見える船の内部は真っ黒で、何も残っていないように見えた。

新栄丸の機関長の顔を見ると疲労が見え「迷惑は掛けられない」と思い、後ろ髪を引かれる思いで引き返した。

海は見る見るうちに荒れてきて、数時間後海域は暴風雨に包まれた。

僕と兄は、ずっとレーダーで焼けた船を追っていたが、雲が厚いためレーダーに映っていた焼けた船の船影はレーダー画面上に見えなくなっていた。

レーダーを見つめる僕らに「二人とも、僕らが見てますから少し寝てください」と新栄丸の船員が言ってくれた。

遭難してから、一睡もしていなかった。

新栄丸の船頭も「気持ちはわかるが、二人とも寝なさい。君らが倒れたら、誰がお父さんを支えるんだ?」と言われた。

兄は父が休んでいる新栄丸のブリッジ内の、船長用の寝台の下の寝台で休んだ。

僕は船尾の船員食堂にで寝ろうと思い、船尾に言った。

船尾の船員食堂に行くと、助けられた同じ船の船員が毛布を被り体を丸くして4人寝ていて寝る場所が無かった。

足元に一枚の使われていない毛布があったので、僕はその毛布を手に持ち寝る場所を探した。

新栄丸は、僕らが乗っていた船と同じ最大船員数12人乗りの59トン型のマグロはえ縄漁船で、新栄丸の船員10名が乗り合わせ、助けられた船員7名が同居することになったため、当然ベットの数は足りない。

右舷側の船員室を開けると、室内に電気が付いていた。

船員室の通路に雑誌が数冊あったので、それを枕にして毛布を体にかけて目を閉じた。

その時も「これは夢じゃないだろうか?」と思いながら、目を開けて電気の灯りを見つめていた。

色んなことが頭の中を巡り、眠りにつくことができない。

僕は通路に横たわって電気を見つめていると、僕の左側の寝台のカーテンが開いた。

カーテンを開けたのは新栄丸のフィリピン人船員だった。

僕が寝てると邪魔になると思ったので僕は起き上がろうとすると、カーテンを開けたフィリピン人船員は、起き上がろうとする僕に小さな声で「NoNoNo」と言い僕を制した。

「You Sleep,Me OK」と言って、自分の寝ていた寝台を指差しながら寝台から出てきた。

僕は「大丈夫」と答えたが、彼は「No. Me OK. You Sleep.」と言って彼は寝台に寝るように勧め寝台を後にして船員室を出て行った。

お言葉に甘えようと思い、僕はフィリピン人船員の寝台に横になった。

「布団ってこんなに柔らかくて暖かいんだ。」と思った。

遭難し救助された僕達は皆、海に逃げる時何一つ持ち出せなかった。

ズボンもTシャツも、パンツ1枚すら。

ある日突然、全て燃えてしまった。

僕が今着ている服も、全て他人の施しによって与えられた物だった。

その時思った。

いつか、今の僕と同じような人がいたら、その人達に僕がしてもらったことと同じことをしよう。

全てを無くした人は、それが誰の物であろうと、どんなに使い古された物だろうと関係ない。

きっと暖かいと思ってくれるはずだ。

なぜなら、今の僕がそうなのだから。

“生きる”という目的の前では、プライドもクソも関係ない。

目を閉じた時、不思議な感覚を覚えた。

フィリピン人船員と一緒に仕事をし、ある意味彼らを尊敬すると共に、僕の心の中には彼らへの違和感とういう名の差別の種があった時期があった。

その感覚がどこから湧いてくるのか、その時はっきりわかった気がした。

高校生の頃、We are the worldを初めて聞いた時、体が震えるほど感動した。

いつかきっと世界は一つなれると本気で思った。

しかし、いざ肌の色の違う人達と生活を共にした時、その感動は幻想だったと知った。

しかし、今の僕にはフィリピン人に与えられた布団は、とても暖かくて人間の匂いがして心の底から同じ人間だなと思った。

いつの間にか眠りに落ちた。

5時間程して目が覚め、ブリッジに向った。

海は大時化になっていて、横殴りの雨と風と巨大な波が容赦なく新栄丸を叩いていた。

ブリッジに行くと新栄丸の船頭と父の二人と、僕らに寝台を提供してくれている新栄丸の船員が4名がいた。

父が僕に向かって「船は沈んだかもしれん、完全に見失った」と言った。

時化は2日間続き、2日後やっと太陽がでた。

海は穏やかさを取り戻し、新栄丸は見失った船の捜索を2日間した。

しかし、船の欠片すら見つけることは出来なかった。

捜索打ち切りの無線連絡が漁協より届き、捜索は打ち切られた。

新栄丸は僕らを乗せて、グァム島を目指した。

メリー・クリスマス

12月23日の早朝、新栄丸はグァム島に到着した。

ウェリット社長が入国管理局と日本領事館に、事前に対応してくれたお陰で入国審査は数分で終了し、上陸許可が下り、それから日本領事館に行きアメリカからの出国と日本の入国許可の手続きを終えた。

翌朝4時頃グァム発の飛行機で、日本に帰国することになっていた。

帰国の飛行機まで時間があったので、飛行機までの間をホテルで休むことになった。

ホテルに着いたのは夕方を過ぎた頃だった。

一人だけ残してきてしまった・・・。

入港してからホテルに入るまでの間、皆んなでいる時に誰一人として口には出さなかったが、全員残してきてしまった気持ち覆われているように思えた。

それが無ければ、もっと助かった気持ちに浸れただろう。

仲間同士、喜び合えたはずだ。

ホテルで僕は兄と同部屋で、部屋に入ると兄はホテルの電話を利用して日本の実家に電話をかけた。

兄は一通りの状況を母に説明をした後、「ケイジ、おふくろだ。声聞かせてやれ」と、僕に受話器を差し出した。

僕は受話器を持ち「もしもし」と言った。

受話器越しに母の声は震えていて「ケイジ、手はあるのかい?足はあるのかい?どんな体でもいいから生きて帰っておくれ」と、泣きながら言った。

「俺は大丈夫だよ」それしか言えなかった。

泣いている母の声を聞いているのが辛くて、素っ気ない感じで少し話をした後電話を切った。

TVをつけてボーッと観て時間を過ごしている時、部屋の電話が鳴った。

僕は受話器を取った。

「Hello」と声がした。ジュリアの声だった。

「ジュリアだね、俺だよ」と僕は答えた。

「ホテルのロビーにいるの、会える?』とジュリアは言った。

「すぐにロビーに行くよ」と答えて、受話器を置いた。

ロビーに行くと、ロビーのソファに腰掛けているジュリアを見つけた。

「ジュリア!」と声をかけると、彼女はすぐに立ち上がり駆け寄ってきて抱きついてきた。

抱きついてきた彼女を抱きしめた。

「I’m sorry. 昨日事故のことを聞いたの、無事でよかった」と、僕の耳元で言った。

ジュリアと1時間近く話してからホテルの部屋に戻り仮眠をとり、飛行機の搭乗2時間前にホテルをチェックアウトして空港に向かった。

出発する時ホテルのロビーで、レンドンとエディーに再会の約束をして別れた。

空港に到着し出国審査を受けたが、日本領事館から発行された書類を提出すると出国審査は審査はされずにすんなりと出国できた。

調べる荷物など何も持っていない、全て燃えた。

JALの飛行機に乗り込み座席に座り出発を待っている時「日本に帰って、機関長の家族に会ったらどんな顔をして会えばいいんだろう?」僕はうつむいたまま、そればかり考えていた。

その時「メリークリスマス」と言って、キャビンアテンダントが何かを差し出して僕はそれを手に取った。

受け取ったのは小さなリボンが付いた青い箱で、僕はその箱を開けた。

箱の中には小さな金色のスプーンが入っていた。

機内にはジョン・レノンのHappy Xmas(War Is Over)が流れていた。

| 新品 ジョン・レノン JOHN LENNON / LEGEND ベスト盤 全20曲 輸入盤 (CD) 価格:1,890円 |

金色のスプーンは、乗客にクリスマスプレゼントとして配られた物だった。

その時、“今日、クリスマスイブなんだ”と気がついた。

僕の手の平に小さな金色のスプーンがあった。

それを見つめていたら、知らず知らずのうちに涙が出て来た。

やっと帰れる。

暖かくて、辛くて、やるせなくて、生きていることが幸せで・・・

何とも言えない感情を押さえることが出来なかった。

泣いているところを仲間に見られたくないと思い、ずっと下を向いてた。

すると辺りの座席から、嗚咽が聞こえてきた。

助かった全員が僕と同じように下を向き泣いてた。

つづく

コメント